Amazon謹製、Amazonの、Amazonによる、KindleのためのカラータブレットがFireタブレットです。

Amazonからは2015年2月現在、e-Inkを搭載したテキスト主体の電子書籍に特化したKindleタブレットとアプリ利用や動画再生も可能なFireタブレットの2種類がラインナップされています。

写真や図版を中心としたKindle本を読むのなら、断然オススメできるのはカラー版のFireタブレットです。本記事ではFire HDX7をサンプルにしてFireタブレットでのKindle本の読書体験をレポートします。

すべてがAmazon仕様のFireタブレット

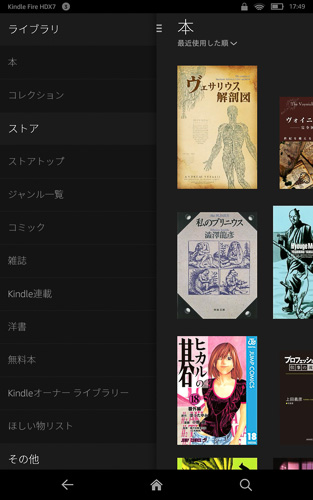

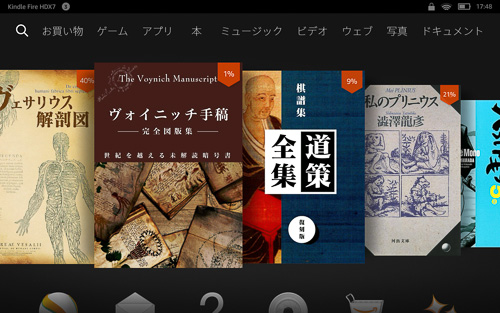

Fireタブレットでは、Kindle本を読むためにわざわざアプリをインストールする必要はありません。FireタブレットにはKindle本などのすべてのAmazonコンテンツにワンタッチでアクセスできるメニューがトップページに用意されています。トップページにはKIndle本を含めた直近に利用したコンテンツのサムネイルが表示されます。

Fire HDX 7のトップ画面

Kindle本のトップページ

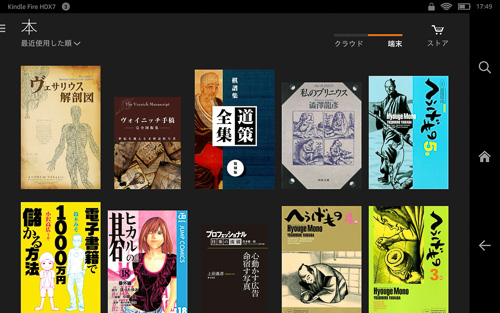

[本]をタッチすると購入済みのKindle本のサムネイルが一覧されます。Kindle本は端末にダウンロードしたものと、クラウドに保存されたすべての購入済みKindle本を切り替えて表示できます。またKindleストアにもワンタッチでアクセスできます。またタブレットの左側からフリックするとKindleストアを含めた各カテゴリーにアクセスできるようになっています。

FireのKindle本の表示画面

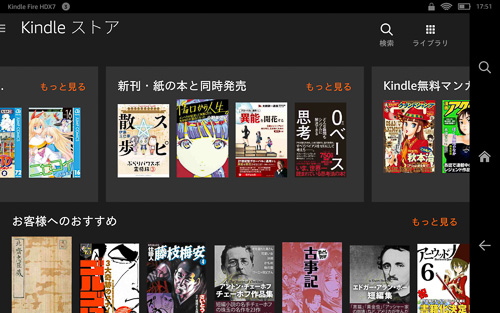

Kindleストア

Kindleストアのトップページです。無料漫画や新刊、利用状況に応じたおススメなど、各カテゴリーがサムネイル表示されます。表紙イメージがずらっと並ぶので、直感的に興味のあるコンテンツが選びやすくなっています。右上のメニューからキーワード検索も可能です。

Kindleストアのトップ画面

Kindle本の購入

気になったサムネイルをタッチすると、購入画面に移ります。Fireタブレットの場合は、ワンタッチ購入ボタンの他に、プライム会員用の無料購入ボタンと、ウィッシュリストへの登録ボタン(他のオプション)が利用できるようになっています。

Kindle本の購入画面

ダウンロードしたKindle本の閲覧(固定レイアウト型)

Kindle本はその制作方法によって「固定レイアウト型」と「リフロー型」の2種類のフォーマットのものがあります。

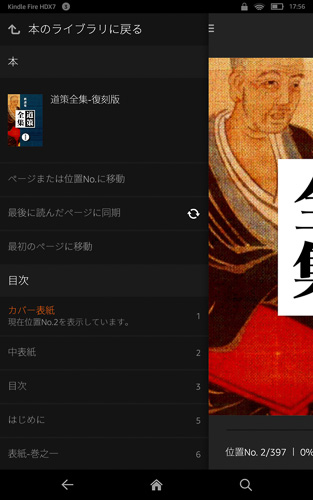

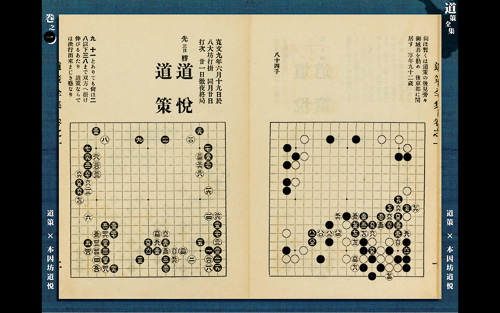

固定レイアウト型の場合、各ページが画像として構成されています。また論理目次と呼ばれるメニュー項目から表示される目次機能も利用する事ができます。2015年2月時点では、この論理目次に対応している端末はFireタブレットのみとなっています。

また見開きレイアウトで作成されたコンテンツであれば、タブレットを回転させるだけで、見開き表示に切り替わります。

固定レイアウト型のKindle本

固定レイアウト型のメニュー表示

固定レイアウト型を見開き表示

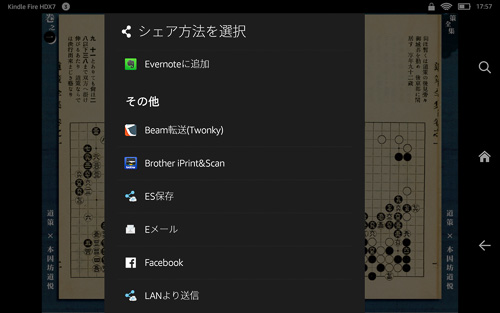

固定レイアウトの場合、ハイライト機能やフォント調整機能はありませんが、twitterやFacebookにワンタッチでシェアできる機能が使えるようになっています。

固定レイアウトのシェア機能

ダウンロードしたKindle本の閲覧(リフロー型)

リフロー型の場合、基本的には縦位置で読む事になります。横位置でも表示はされますが、単一ページが横位置になるだけなので、読みづらくなるだけです。固定レイアウト型と異なり、コンテンツがテキスト形式になっているので、余白やフォントサイズなどをタブレットに応じて調整できるようなっています。

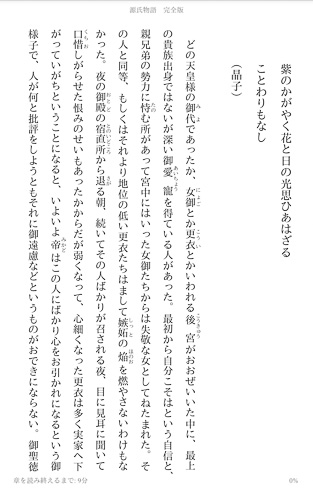

リフロー型

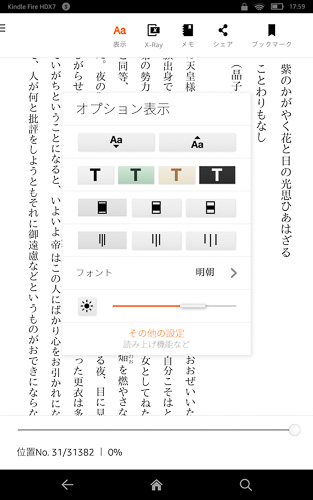

リフロー型のフォント調整機能

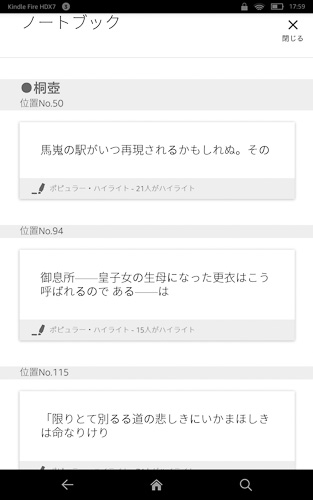

メモ機能では、自分で選択したテキストやページにメモが残せるとともに、他の人が同じKindle本を読んでハイライトした箇所が表示されます。

またX-ray機能では、人物名や関連トピック毎に本文中での表示回数や表示場所を一覧することができます。分析的に読んだり、あとから読み返す時にはなかなかに便利な機能です。

リフロー型のメモ機能

リフロー型のX-ray機能

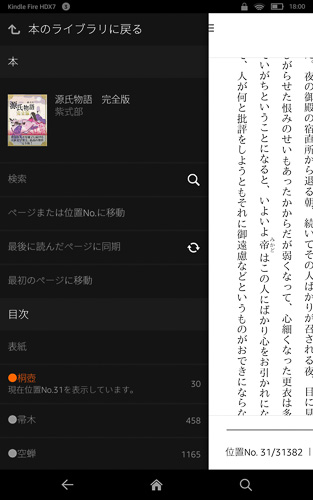

リフロー型の目次機能

他にも本文検索や固定レイアウトと同様のシェア機能も備わっています。

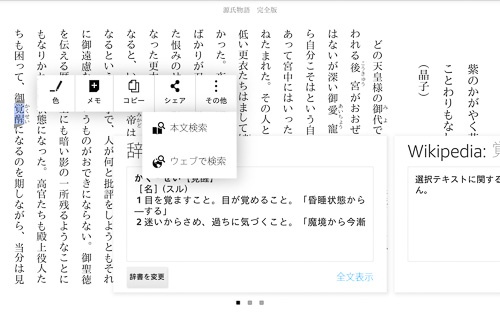

リフロー型の辞書機能

こうやってみてみると、読書機能に関しては、やはりAmazon謹製のFireタブレットの使いやすさは揺るぎないと思います。「電子書籍読むならFireタブレット一択でしょう」とすでに決まっている方やAmazon利用率が高めの方には、間違いなくFireタブレットがおススメです。

(LDP)

LOGDESIGN publishing kindle / 電子書籍 / 出版

LOGDESIGN publishing kindle / 電子書籍 / 出版